住宅リフォームの補助金・助成金は?対象の工事や申請方法を解説

築10年を過ぎた住宅では、外壁や屋根の補修、断熱や設備の見直しなど、さまざまなリフォームが必要になるタイミングが訪れます。費用がかさむことから、なかなか踏み出せないという方も多いかもしれません。

そこで活用したいのが、国や自治体が提供するリフォーム向けの補助金・助成金制度です。ただし、制度ごとに対象や条件、申請の手続きが異なり、「自分が該当するのか」「どうやって申請すればいいのか」など、分かりにくさを感じる場面もあるでしょう。

この記事では、代表的な制度の種類や対象工事、申請の進め方と注意点をわかりやすく解説します。リフォームを計画中の方や、費用面で迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

リフォームで使える主な制度

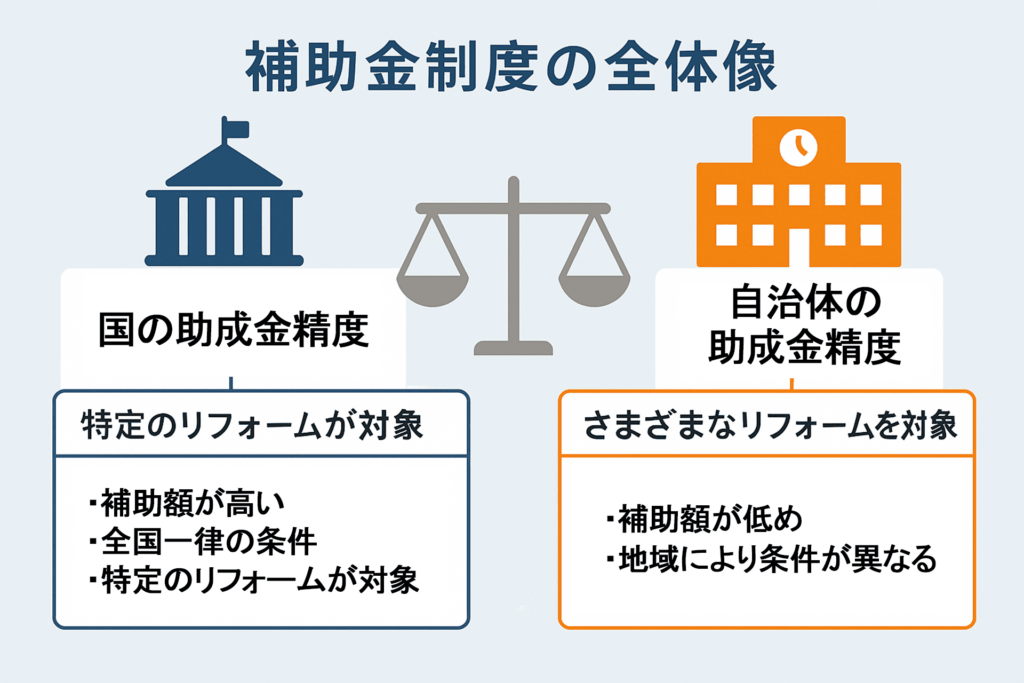

住宅リフォームに活用できる支援制度は、大きく分けて「国の補助金制度」と「自治体独自の助成制度」の2つがあります。これらの制度は、住宅の性能向上や住環境の改善、さらには地球環境への配慮や少子高齢化対策といった社会的課題を背景に実施されています。

補助金や助成金の制度は、その年ごとに内容や名称が変わることも多いため、申請を考える際には必ず最新情報を確認することが重要です。補助対象になる工事内容や対象世帯、申請期間、補助額なども制度によって異なります。

国の支援制度(こどもエコすまい等)

代表的な国の制度に「こどもエコすまい支援事業」「住宅省エネ2024キャンペーン」「先進的窓リノベ事業」などがあります。これらは、特に省エネ性能の向上を目的としたリフォームを対象としており、家庭でのエネルギー消費量を抑えることを促進しています。

たとえば「こどもエコすまい支援事業」は、子育て世帯や若者夫婦世帯を中心に支援する制度で、一定の条件を満たす住宅改修工事に対して補助金を交付します。対象となる工事の例としては、断熱材の設置、高断熱浴槽の導入、節水型トイレの交換、給湯設備の省エネ化、バリアフリー化などが挙げられます。

補助額は工事の種類や内容により異なりますが、1件あたり30万円〜60万円が目安とされており、家計への負担を軽減するうえでも非常に魅力的な制度です。

申請の際には、対象工事の施工を担当する事業者が制度に登録されている必要があり、登録外の業者による工事では補助を受けることができません。詳細な情報は、国土交通省の公式サイトなどで確認できます。

自治体独自の助成金制度

国の制度とは別に、多くの市区町村でも独自の住宅リフォーム補助制度を設けています。これらは、地域ごとの課題解決や住民の生活向上を目的に設計されており、対象となる工事内容や補助の内容も非常に多様です。

たとえば、「住宅リフォーム助成金」「高齢者住宅改修費助成」「耐震改修補助」「環境配慮型リフォーム助成」などがあります。外壁や屋根の補修、バリアフリー工事、断熱化工事、省エネ機器の導入など、日常生活の安全性や快適性に関わる工事が対象になりやすい傾向にあります。

補助額は数万円から50万円程度までと自治体によって幅があり、条件も「市内在住5年以上の世帯」「施工は市内業者に限る」「年度内1回限り」など、細かい規定が設けられているケースが多いため、注意が必要です。

申請時の書類や必要な手続きも自治体により異なりますが、市区町村の公式サイトの「住宅支援」「リフォーム補助」などのページで確認できます。検索の際は「〇〇市 リフォーム 補助金」などと入力すると該当ページが見つかりやすくなります。

対象工事と注意点

補助金・助成金を利用するうえで最も重要なのが、申請対象となる工事内容が制度の要件に合致しているかどうかの確認です。見た目を美しくするためだけのリフォームは対象外となることが多く、住宅性能の向上や省エネ性、安全性の確保などが目的とされる工事が主な対象になります。

実際に補助金の対象として認められる工事内容の代表例は以下の通りです。

- 外壁や屋根の断熱改修(遮熱塗料や断熱材の追加)

- 窓・サッシの断熱性能向上(内窓設置や複層ガラスの導入)

- 高効率給湯器(エコキュート、ハイブリッド給湯機など)の導入

- 節水型トイレや高断熱浴槽などの設備更新

- 太陽光発電システムや家庭用蓄電池の設置

- 手すり設置、段差解消、階段の勾配緩和といったバリアフリー対応

これらの工事はいずれも、住まいの機能性や耐久性、環境性能の向上に寄与するものであり、申請制度の主旨にも合致しています。たとえば「外壁塗装の費用相場は?坪数や単価から見積もりの注意点まで解説」では、断熱・遮熱効果のある塗料を使用した場合、補助金の対象となる可能性がある点に触れています。

制度によっては工事前後の写真や、断熱材・設備機器の性能証明書、施工業者の登録証などが提出書類として必要になります。これらを事前に準備しておくことで、申請の手続きをスムーズに進めることができます。

申請の流れと必要書類

補助金の申請は、簡単そうに見えて実際は多くの書類や工程が必要です。特に注意したいのは、「工事開始前に申請しなければならない制度」がほとんどであるという点です。事後申請が認められないケースが大半です。

業者と連携した手続き方法

申請には、複数の書類提出と審査工程が含まれます。一般的な流れとしては、以下のようなステップが必要です。

- 補助制度の内容確認と対象条件の確認

- 対象工事を行う登録施工業者への相談

- 工事前の申請書類作成と提出(図面・見積書・工程表・工事内容の説明・事前調査など)

- 審査・交付決定通知の受領後、工事開始

- 工事完了後の実績報告書提出(施工写真・領収書・契約書など)

- 補助金の交付申請・入金

多くの場合、上記のうち書類作成や提出業務は業者が代行またはサポートしてくれます。事前にサポートの範囲や費用について相談しておきましょう。

補助金情報の探し方と確認方法

補助金制度は毎年度の予算や国の方針、地域の施策によって内容が変動するため、前年度の情報に頼らず、最新情報を確認する習慣をつけておくことが大切です。

情報収集の主な手段としては、以下のようなものがあります。

- 国の補助制度 → 国土交通省・環境省・経済産業省の各公式サイト

- 自治体の制度 → 市区町村の公式HP「住宅関連支援」「住まいの支援」ページ

- 民間の住宅情報ポータルサイト(例:LIFULL HOME’S、SUUMO)

- 補助金・助成金の一括検索サイト(例:ミラサポplus、J-Net21)

補助金制度と住宅保証制度との関係性や、他制度との併用可否なども一緒に確認しておくことで、失敗のない計画を立てることができます。

まとめ

住宅リフォームにおける補助金・助成金制度は、賢く使えば費用負担を大きく抑えられる非常に有効な支援策です。しかし、制度の多さ、内容の複雑さ、年度ごとの改定、申請のタイミングや書類の正確性など、注意すべき点も少なくありません。

ポイントは「早めの情報収集」「信頼できる業者との連携」「対象工事の見極め」です。少しでも気になる点があれば自治体や事業者に相談することをためらわず、書類は必ず期限内に、かつ丁寧に準備しましょう。

申請を成功させるためのカギは、“計画性”と“正確な情報”です。適切な補助制度を上手に活用して、理想のリフォームを実現しましょう。